桐城學派是中國歷史上規模最大、持續時間最長、影響最大的學派。同樣也是散文創作人數最多的流派之一。它興起于清朝康熙時期,直到五四新文化運動退出中國的歷史舞臺。中間持續了200年,幾與清朝相始終。自從桐城興起,此后學術界對它的評價褒貶不一,但直到20世紀80年代的改革開放后,對它的學術評價越來越公正。說到桐城派就不得不說桐城派三祖了。

桐城三祖是早期桐城學派的三位重要作家,即方苞,劉大櫆和姚鼐,他們對桐城學派的興起和發展起到了至關重要的作用。這是學術研究最深入、成果最多的領域。盧佑誠認為,桐城派三祖。

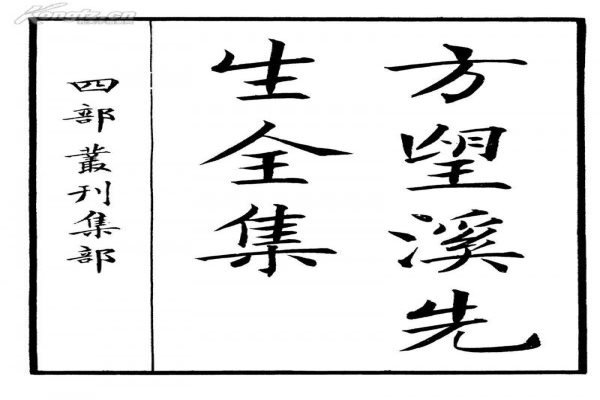

方苞是清代散文家,字鳳九,安徽人。康熙是四十五年進士。康熙五十年年,他與戴名世《南山集》案有牽連并被監禁。后得赦后,他轉學到籍隸漢軍旗籍,入直南書房。累官至內閣學士,兼禮部侍郎,后寫了《獄中雜記》,揭露了當時制度的黑暗和殘酷,這對具有現實意義。

方苞是桐山學派的創造者,“義法”,所謂‘義'’就是‘言之有物’,所謂‘法'’就是‘言之有序’。義'指的是文章的思想內容;法'指的是文章的形式技巧。方苞要求文章的形式從屬于內容,從而達到內容與形式的統一。語言應該是“清正”,“雅潔',”和“多余的詞”應該刪除,直到“一個詞不能增加或減少”。“義法"說,文章的構思和布局對文章的策劃問題對有益的文學理論的形成有積極的影響。

古文理論,就對文學與道家關系的理解而言,方苞強調道家,劉大概強調文,姚鼐強調文道合一。

而姚鼐認為方苞的“義與法”理論主要針對的是科學性質的文學,而實踐性質的文學,強調的是理性內涵和邏輯形式。劉大櫆和的“神氣”論主要針對文學文章,強調審美意義和藝術技巧;姚鼐關于“義理、考據、詞章”的理論約為方苞和劉的理論融合,取長補短。

關鍵詞: 桐城派三祖 桐城派三祖資料簡介 桐城派三祖介紹 桐城派三祖的寫作風格

凡注有"環球傳媒網"或電頭為"環球傳媒網"的稿件,均為環球傳媒網獨家版權所有,未經許可不得轉載或鏡像;授權轉載必須注明來源為"環球傳媒網",并保留"環球傳媒網"的電頭。